こんにちは☺️

立川デンタルクリニックすずきです🦷

今週は歯科助手の石井がブログを担当させていただきます!

もう本日から11月なんて早いですね😂💧

今年もあと残り2ヶ月足らずと考えると早すぎてびっくりです!

年々早くなっている気がします😢

突然ですが、皆さんは歯医者で麻酔をされたことはありますか??

歯医者で治療を受ける際に使用する場合が多いですが、いざ自分が麻酔をされると思うと実際に麻酔が切れるまでどのくらいの時間がかかるか気になるものですよね…💡

治療した場所だけではなく、唇もなんとなくはれているような気がしますし、痺れもあるのでなるべく早く麻酔が切れて欲しいと思う人も多いでしょう。

私も以前麻酔をした経験がありますが、感覚もないし腫れぼったく変な感じがした覚えがあります😣

あらかじめ麻酔がどのくらいの時間効いているのか知っていれば、治療後の過ごし方も考えやすくなります!

そこで、今回は歯医者の麻酔の効力はどのくらい持続するのかを解説します🦷

歯医者で使用される麻酔は局所麻酔法と言われるものが最も多いです。

全身麻酔を使用するタイミングというのはいくつかケースがありますが、親知らずの抜歯を含む口腔外科処置やインプラント治療で使用されることが多いです!

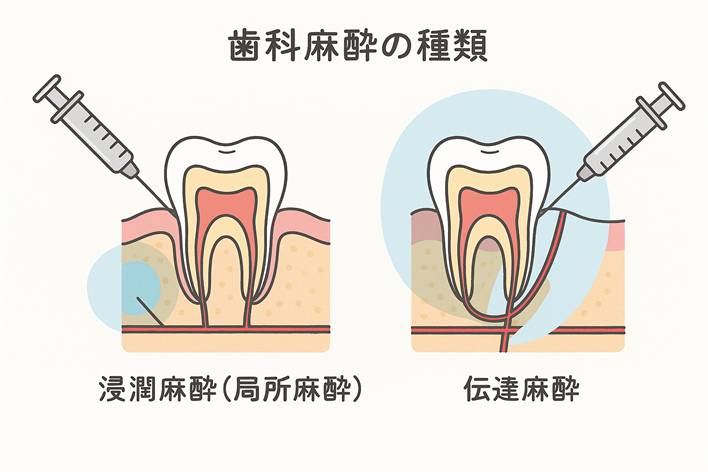

歯医者で使われている麻酔の持続時間は浸潤麻酔法と伝達麻酔法、表面麻酔法の3種類あり、それぞれ効き目の持続時間は異なります👀

一般的な浸潤麻酔法の効き目の持続時間は2〜3時間で、伝達麻酔法の場合は4〜6時間です。表面麻酔法であれば、10〜20分ほどで麻酔が切れるのが平均です。

まずは、最も多く使用している浸潤麻酔法についてお話ししていきたいと思います😎

○浸潤麻酔法

浸潤麻酔法は虫歯の治療から親知らずの抜歯まで幅広く使われている麻酔方法です。

痛みを取り除きたい部分の歯茎に麻酔薬の入った注射をします。

浸潤麻酔法の効力は2〜3時間持続しますので、その間の食事は控えるようにお願いしております🤲

○伝達麻酔法

伝達麻酔法は親知らずの抜歯や複数本の治療を一度に行う場合、大掛かりな外科手術、インプラント手術で使われている事が多いです。

伝達麻酔法の効力は4〜6時間持続しますのでかなり長い時間効いてることになります。

個人差があり、中には麻酔が切れるまでに半日近くかかるケースもあります⚠️

どの麻酔にも共通して言えることは麻酔が効いている間は様々な注意が必要であるということです😮

では、どんなことに注意した方が良いのかをお話ししていきたいと思います。

*舌や頬を噛んでしまう

局所麻酔の場合、口の中の感覚が鈍ってしまい舌や頬を誤って噛んでしまったり、噛んでしまった結果、噛んだ部分が腫れてしまい、再度噛んでしまうリスクが上がってしまいます!この繰り返しが炎症を起こし、感染リスクが増える原因となってしまいます😢

*やけどをしてしまう

麻酔が効いているうちは、熱さや冷たさを感じにくくなります。

できるだけ麻酔が聞いている間は食事を控えていただくか、熱いものを食べる時には火傷に注意して食べることをお願いしております!😵💫

*抜歯当日は血圧が上がる行為を避ける

麻酔が効いているか効いていないかに関わらず、血圧が上がるような行為(アルコール、運動、湯船に浸かる)を避けていただき安静に過ごすようにお願いしております!

麻酔の注意点については以上となります!

注意を聞くと麻酔がさらに怖く感じてしまう方も中にはいらっしゃるかもしれません。

不安な時や、麻酔をして気分が悪くなってしまったときは我慢をしないで遠慮なくお声かけください😊

安心して治療を受けていただけるように、これからも患者様に寄り添って診療してまいります💕